🔴 Rappels utiles sur ce que nous dit la science :

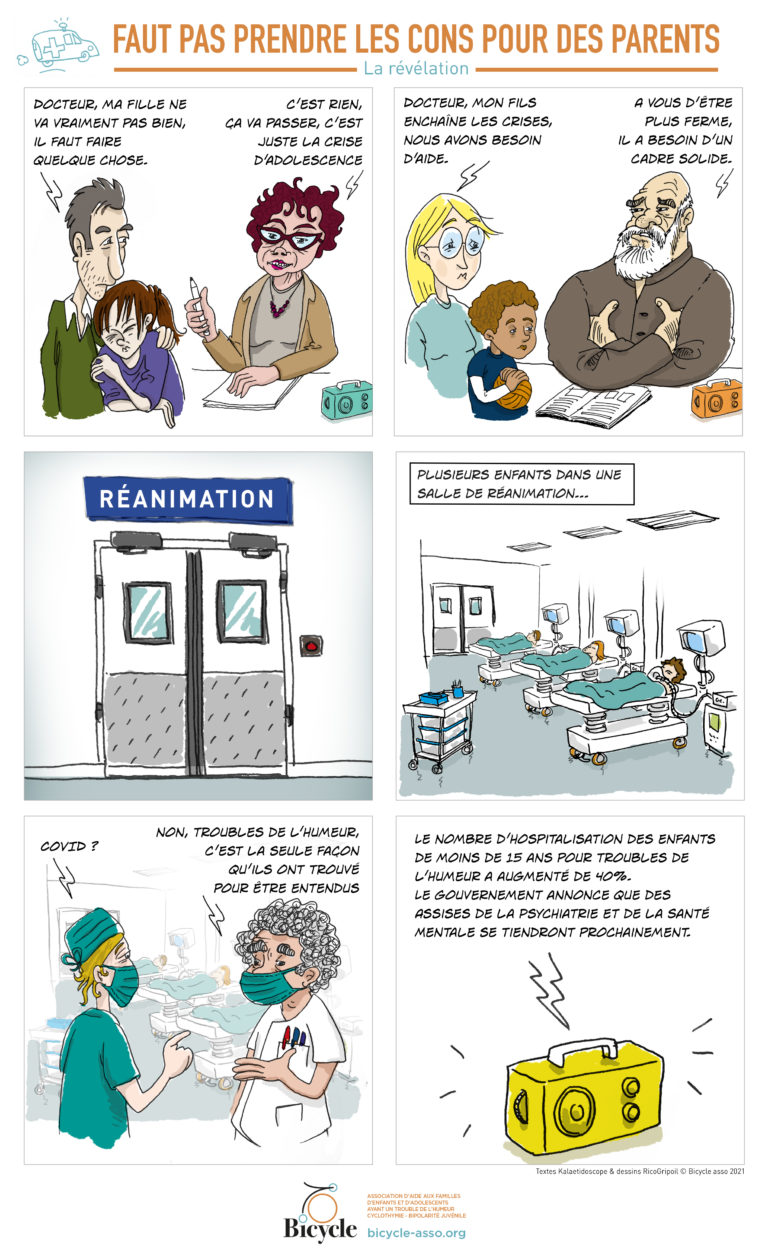

➡️Les études rétrospectives ont mis en évidence que 20 à 40% des adultes bipolaires font remonter le début de leurs troubles à la période de leur enfance.

➡️Les études prospectives, s’intéressant au devenir d’enfants prépubères ayant présenté un épisode dépressif caractérisé, ont montré qu’il s’agissait dans un tiers des cas, de l’épisode initial d’un trouble bipolaire, dont le premier accès (hypo)maniaque apparaîtra en général dans les quatre années suivantes.

➡️étude de Baldessarini de 2012 :

Portant sur 1665 adultes avec un trouble bipolaire de type 1. Il est retrouvé un âge de début de 5% dans l’enfance (<12 ans), 28% dans l’adolescence (12-18 ans) et 53% avec un pic entre 15 et 25 ans.

Dans les formes juvéniles (<12 ans) versus l’adolescence, il est retrouvé plus de récurrence (nombre d’épisodes par an), plus de comorbidité psychiatrique, davantage d’antécédents familiaux de trouble bipolaire.

Cette étude confirme les liens entre antécédents familiaux de trouble bipolaire et mauvais fonctionnement avec un âge de début précoce de bipolarité (pendant l’enfance).

➡️ La méta-analyse de Van Meyer de 2019 retient les chiffres de 0,6% pour la bipolarité de type 1 et de 3,9% pour l’ensemble du spectre bipolaire chez les enfants et les adolescents.

➡️ La bipolarité chez l’enfant et l’adolescent n’est pas une maladie rare. En effet selon Orphanet, une maladie est dite rare si elle ne touche pas plus d’une personne sur 2000 dans la population européenne soit 0,05% des européens. On est donc loin des chiffres cités plus haut.

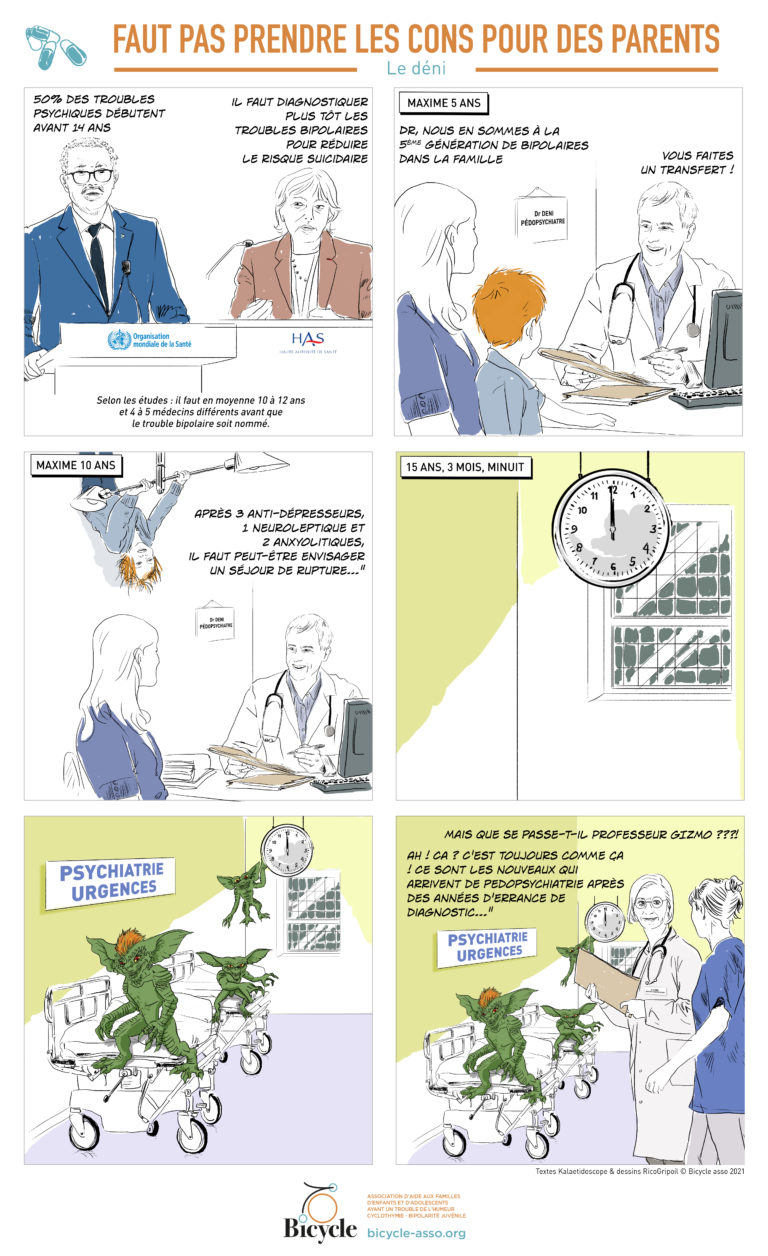

➡️Une autre méta-analyse de Marco Solmi et al. en date de 2022 portant sur l’âge de début des troubles psychiatriques a aussi retrouvé que dans 31% des cas de trouble bipolaire, les premiers symptômes francs se manifesteraient dès l’enfance ou l’adolescence. Pourtant, dans cette même étude, seuls 2,7% des patients avaient un diagnostic de trouble bipolaire posé avant 18 ans.

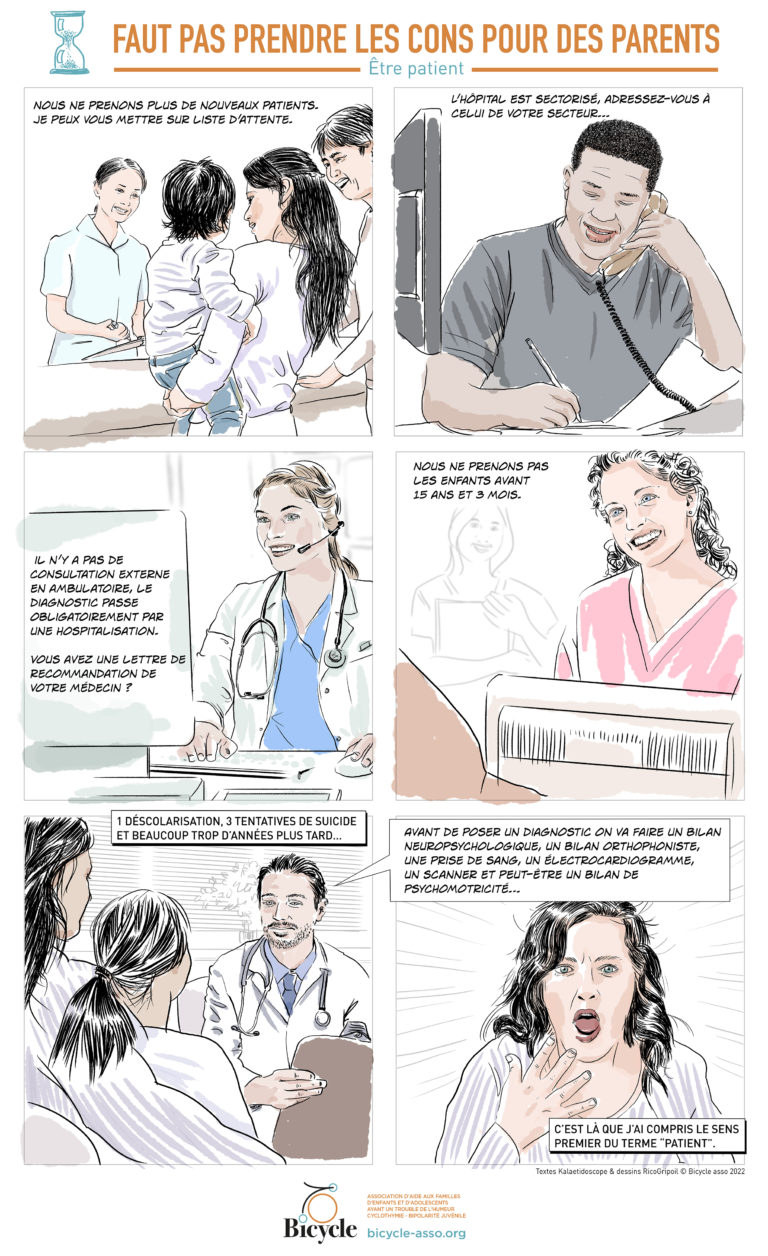

L’évolution ne doit JAMAIS être un prétexte au refus de soins et au diagnostic !

N'oublions pas que l'annonce du diagnostic médical est une obligation déontologique.

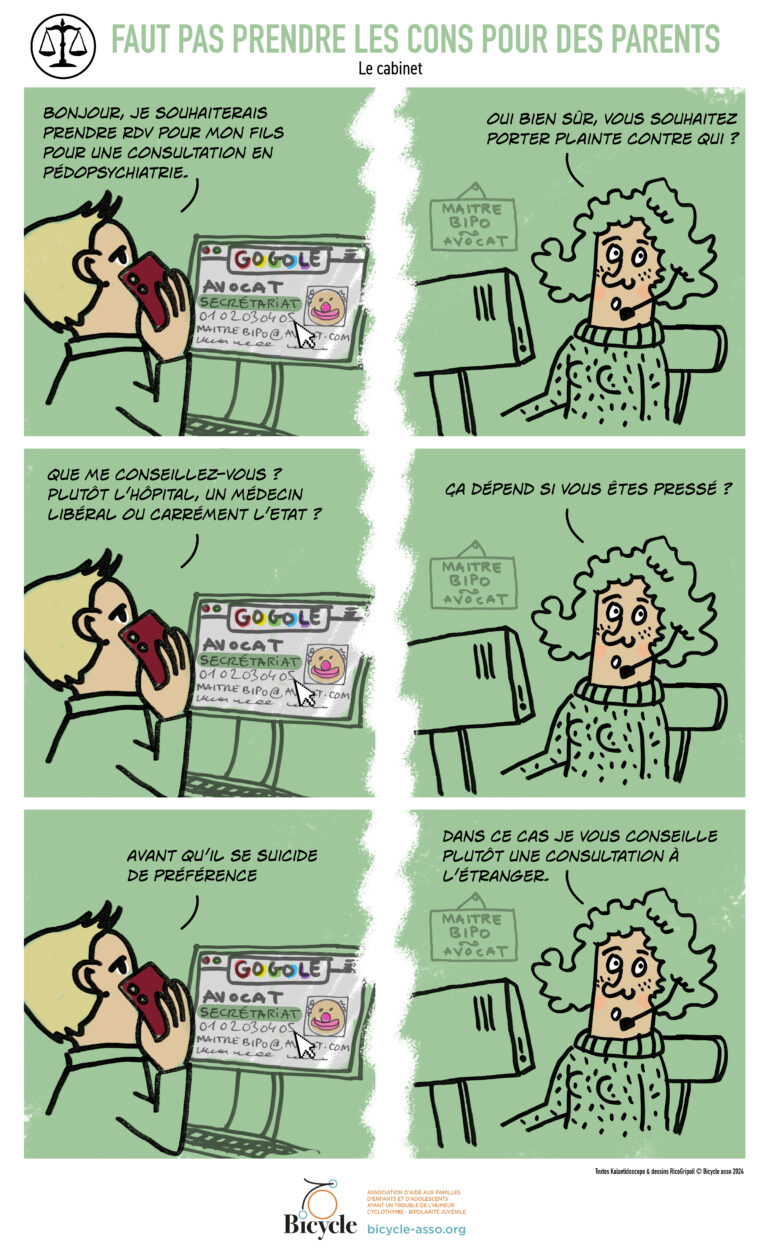

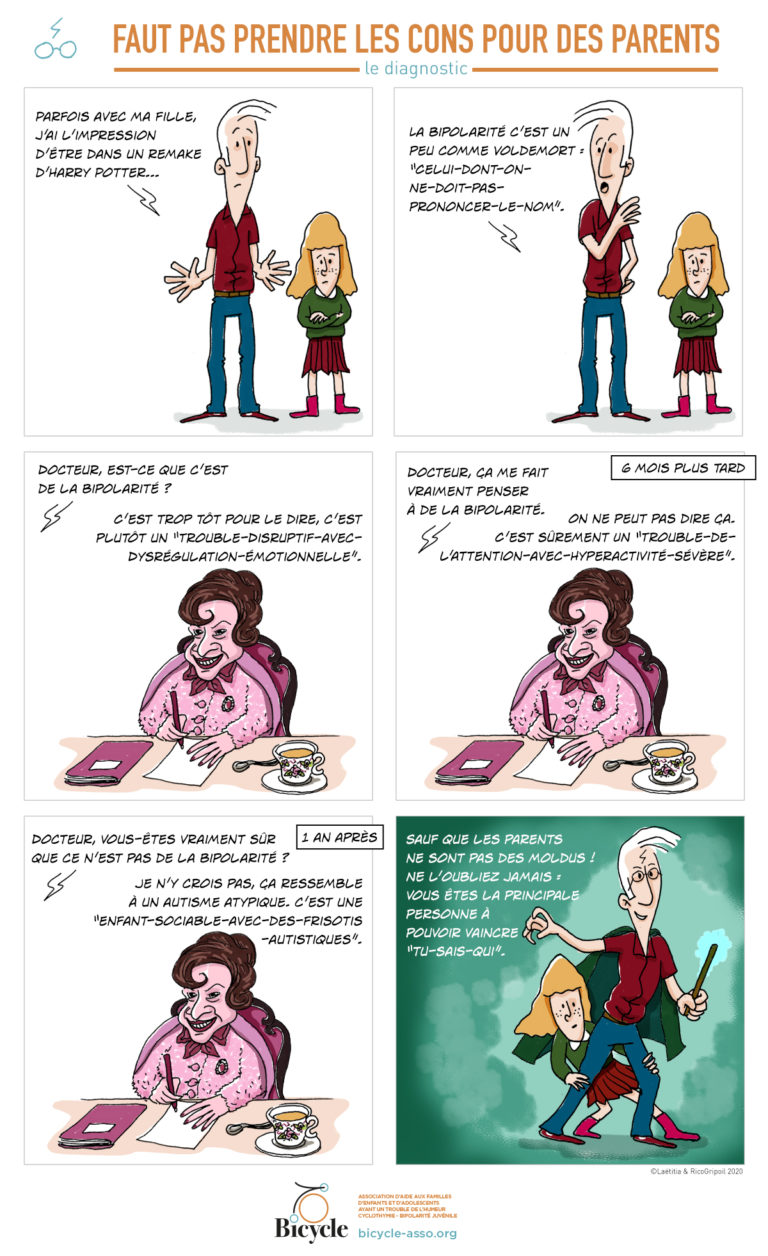

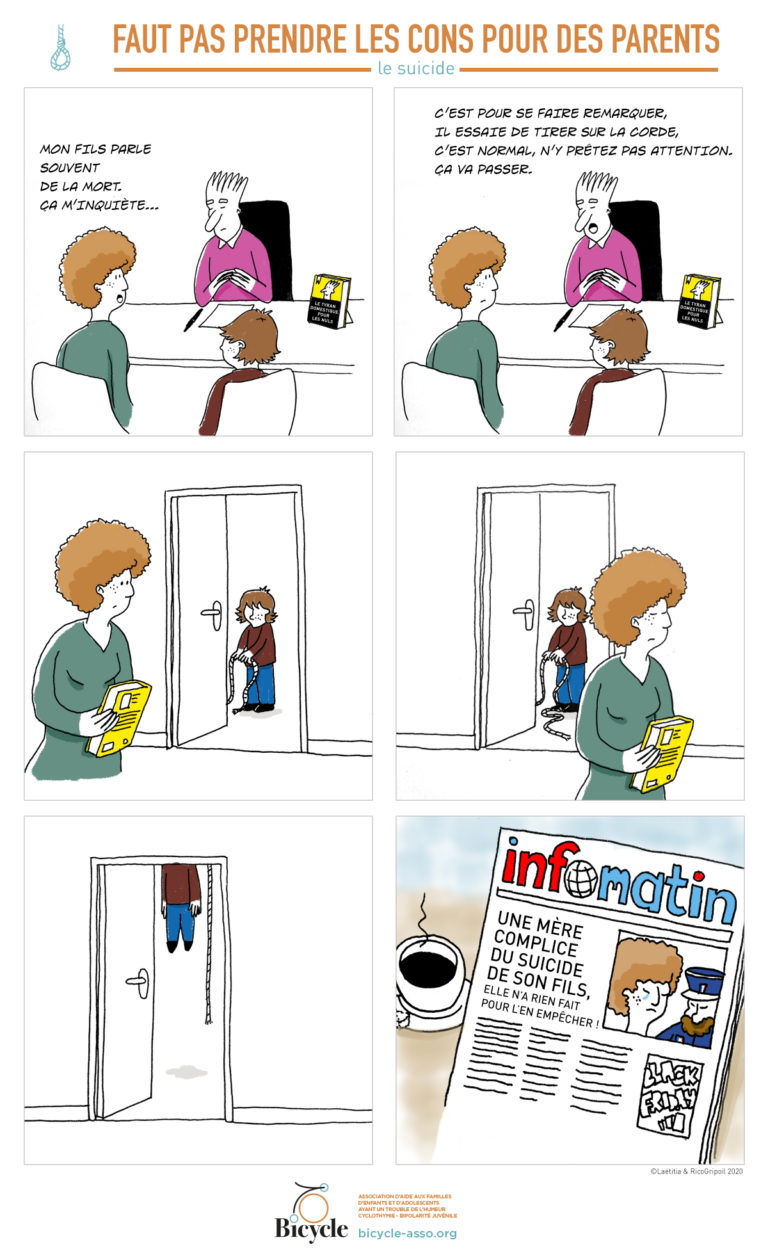

Il faut quoi de plus pour que les pédopsychiatres se réveillent et arrêtent de dire comme on l’a entendu plusieurs fois encore cette semaine « la bipolarité ? c’est une maladie de l’adulte, il n’a pas 18 ans, on ne peut rien faire » ou bien encore devant un jeune avec des idées suicidaires +++ : « tant qu’il n’y a pas de passage à l’acte on ne peut rien faire »…

Arrêtez de nous rebattre les oreilles avec l’évolution et de l’opposer au diagnostic. Le suicide a souvent lieu bien avant la révélation du diagnostic !

L’évolution est utile pour mieux comprendre les symptômes de la bipolarité chez l’enfant. En effet du fait de l’immaturité du cerveau, les symptômes sont différents par rapport aux adultes.

Et bien sûr, du fait de la perspective développementale, rien n’est définitif chez l’enfant et le diagnostic devra être réévalué jusqu’à l’âge adulte.

Mais l’évolution de doit JAMAIS être un prétexte au refus de soins et au diagnostic ! N’oublions pas que l’annonce du diagnostic médical est une obligation déontologique. Elle a par ailleurs l’intérêt pour l’enfant et sa famille de permettre une meilleure reconnaissance des symptômes du trouble et une meilleure compréhension des traitements qui seront proposés dans un second temps. De plus ces informations permettront de favoriser l’observance et l’alliance thérapeutique.

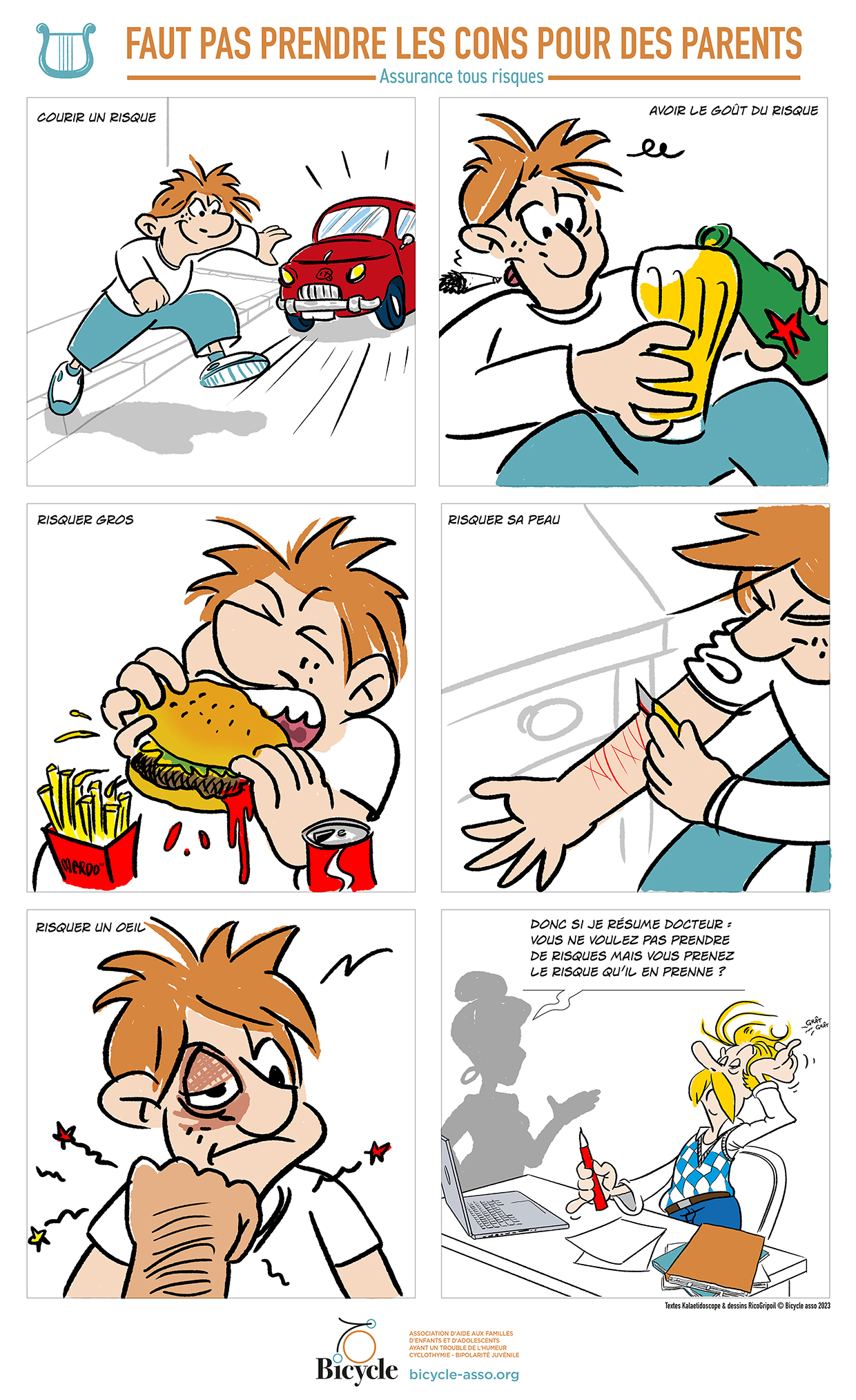

Sous couvert d’évolution, deux autres affirmations sont souvent retrouvées chez les professionnels de santé qui refusent de poser un diagnostic de bipolarité chez l’enfant :

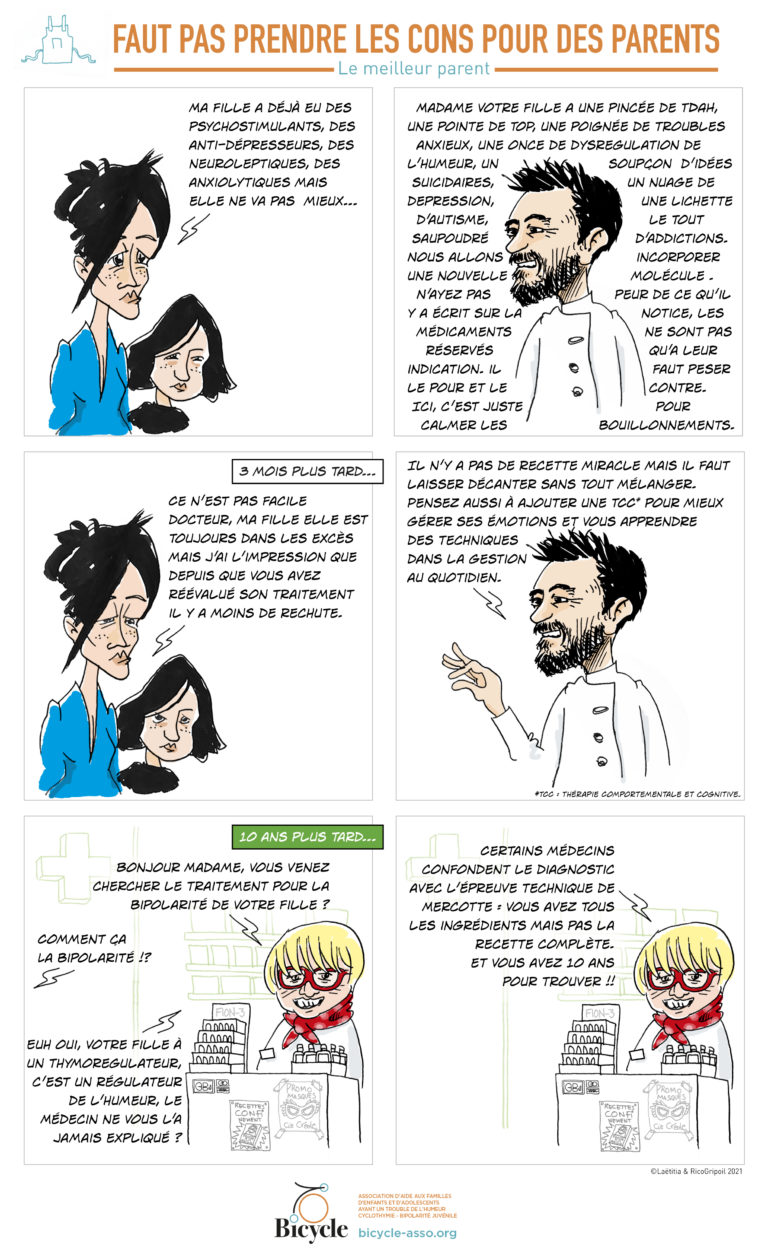

– L’absence de diagnostic n’empêche pas de traiter les symptômes.

Cette réponse n’est pas acceptable car cela signifie qu’on ne va traiter que les symptômes.

Le risque sera alors d’exposer l’enfant à un cocktail de médicaments (un par symptôme) avec des médicaments non adaptés voire dangereux selon l’origine de ces symptômes.

Car oui ces enfants sont tellement dysfonctionnels qu’ils seront inévitablement exposés à une médication.

Quant à la prise en charge psychologique, une psychoéducation ciblée sera toujours plus efficace que des conseils généraux.

– Il ne faut pas « enfermer » l’enfant dans un diagnostic, lui coller une étiquette.

Cette réponse n’est pas une réponse médicale et est fondée sur les préjugées. Le diagnostic ne doit jamais être considéré comme une étiquette, il permet de comprendre et d’avoir des solutions grâce à une prise en charge adaptée.

C’est en éludant un diagnostic médical qu’il devient stigmatisant.

À l’inverse c’est en informant, communiquant, éduquant qu’on changera la perception et la représentation du diagnostic de bipolarité par le grand public. Ce qui est toujours discriminant c’est une différence qui ne dit pas son nom.

Dans la balance bénéfices/risques, il vaut mieux être victime de fausses idées sur la bipolarité que d’une mort réelle.

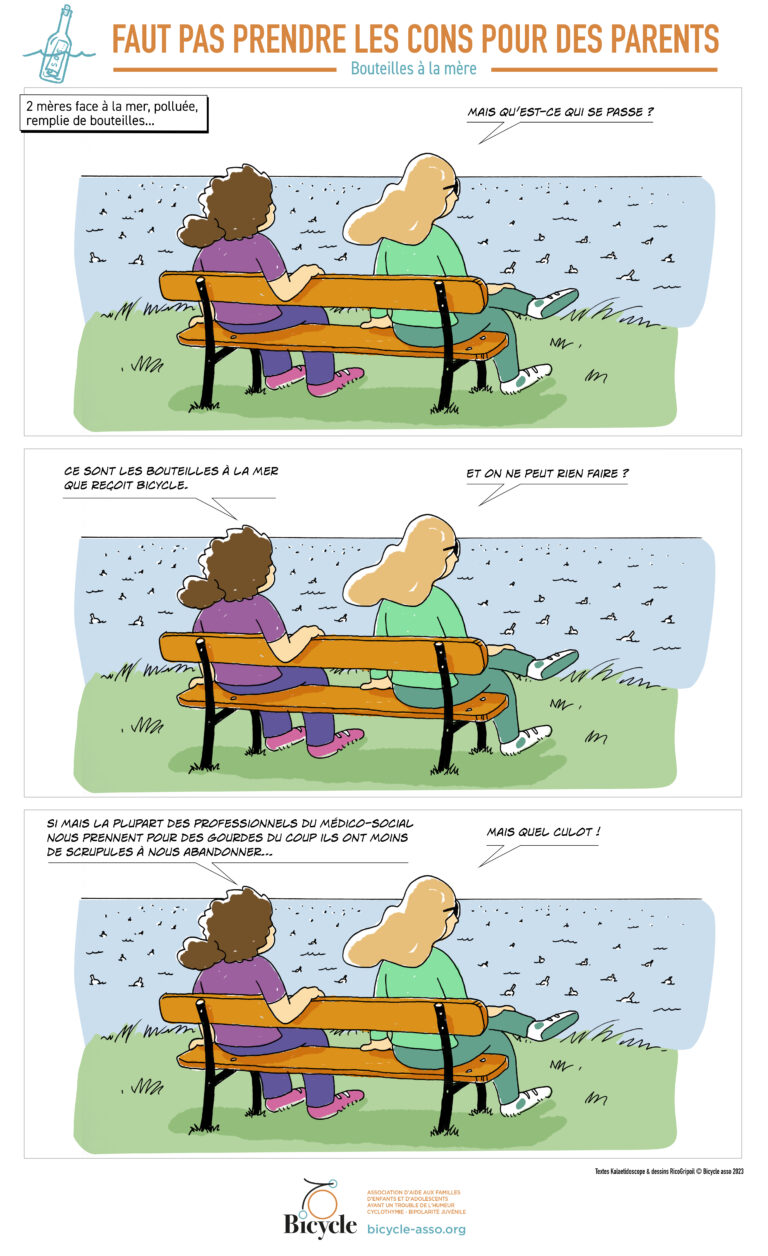

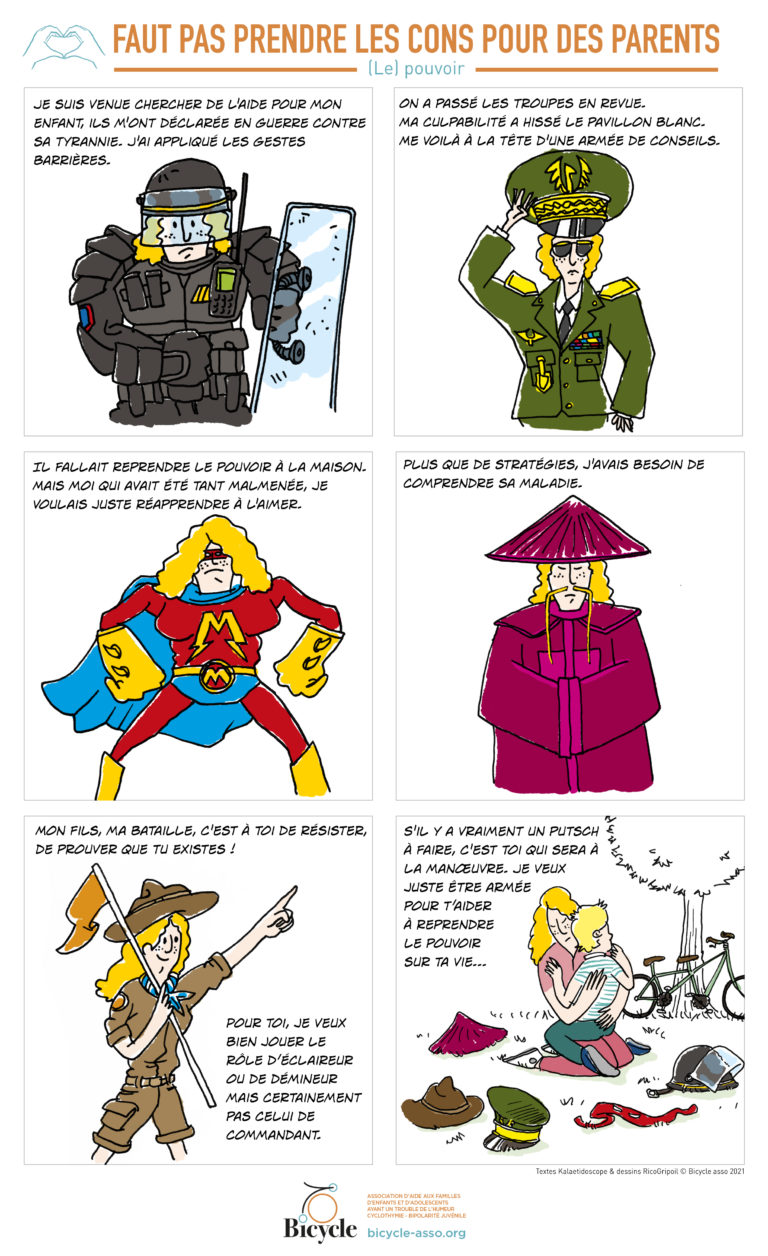

Parmi nos familles, le discours est pourtant unanime : le diagnostic leur a permis de retrouver la liberté.

Et quoi qu’il arrive, si l’évolution n’est pas favorable, il faut réévaluer et cela avec ou sans diagnostic !

La psychiatrie sauve des vies, on aimerait aussi que ce soit le cas pour la pédopsychiatrie !

[Et merci à tous les pédopsychiatres, psychiatres et professeurs (de plus en plus nombreux) qui nous soutiennent 🙏]

Merci à Pauline pour ce témoignage important paru dans le Monde du 09/02/2025 avec pour titre « Quand j’ai appris ma bipolarité, j’ai pleuré de joie de savoir enfin ce qui m’arrivait » et qui nous a inspiré cet article.

À la lecture du titre de cet article une autre réflexion nous vient alors :

est-ce au médecin de choisir de poser un diagnostic ou au patient de choisir s’il veut l’entendre ?

A l’heure où on parle de plus en plus du patient-acteur, il s’agit plus que jamais d’une question d’actualité.

Et si après le patriarcat il était temps de sortir du paternalisme médical ?

Extraits :

« La première fois qu’un professionnel de santé émet l’hypothèse d’un trouble bipolaire me concernant, j’ai 26 ans et cela fait des années que je vis avec des phases extrêmes de l’humeur. Les difficultés remontent à loin, depuis toute gamine. Ma mère m’a toujours dit que, quand je descendais l’escalier le matin, elle se demandait quelle Pauline elle aurait face à elle, que je pouvais avoir un côté « ange ou démon ». Je garde peu de souvenirs de petite, mais je sais que j’avais du mal avec la gestion de ma colère, et que je dormais très peu. Au collège et au lycée, c’était difficile. Je n’avais pas de mots à l’époque, mais avec le recul je me dis que je traversais déjà des épisodes hypomaniaques (l’une des phases ascendantes du trouble de l’humeur), durant lesquelles je me mettais en danger. J’ai commencé à fumer de la drogue dès la 3e, ce qui générait des crises intenses de paranoïa et de peur de la mort. Je faisais souvent le mur dans mon village. J’ai commencé à vivre de grandes phases dépressives à partir de la 5e.

Tout était constamment un drame, sous couvert de crise d’ado pour mes parents. J’étais beaucoup en confrontation avec les enseignants, mais à l’école, je restais une très bonne élève. Ma mère se disait que j’étais certainement HPI (Haut Potentiel Intellectue)] et que cela expliquait mes sautes d’humeur et mon rapport conflictuel aux professeurs. A l’époque, je n’avais jamais entendu parler de bipolarité et je n’aurais pu faire le lien. Mon seul contact avec la question de la santé mentale avait pris la forme de discussions avec ma demi-sœur, qui avait été diagnostiquée schizophrène, tout comme mon oncle. Ensemble, on parlait surtout de dépression, car c’était ce que je pensais vivre.

(…) Cela devient lourd pour mon entourage, car mes cycles sont alors très fréquents. Je peux me réveille certains matins complètement déprimée, puis, deux jours plus tard être en pleine phase hypomaniaque.

(…) Le poids des stéréotypes est toujours là. La bipolarité est encore très mal représentée à l’écran. Je ne me reconnais jamais dans les films ou les séries qui présentent des personnages bipolaires : moi je ne finis pas à l’hôpital tous les quatre matins, et je ne vais pas plonger dans la Seine toute nue. A un moment, je me suis même demandé si je l’étais vraiment, tellement cela ne collait pas avec les clichés. Il y a un immense travail à mener sur les représentations. »

Pour lire l’article du Monde dans son intégralité c’est par ici :